El post de hoy es obra de Iván Ortega, alumno de la asignatura de comunicación científica del máster en biotecnología molecular y celular de plantas.

Tras la pandemia que hemos vivido (sí, hemos pasado una pandemia, creo que no sorprende a estas alturas) la sociedad ha adoptado una postura de desconfianza hacia los virus. Esto es lógico, puesto que solemos asociar lo desconocido como peligroso, y más aún si vemos que nos puede causar daño directamente. Pero esto no es otro escrito sobre el coronavirus (gracias a Dios, o a la ciencia), sino sobre otros pequeños protagonistas: los virus de plantas.

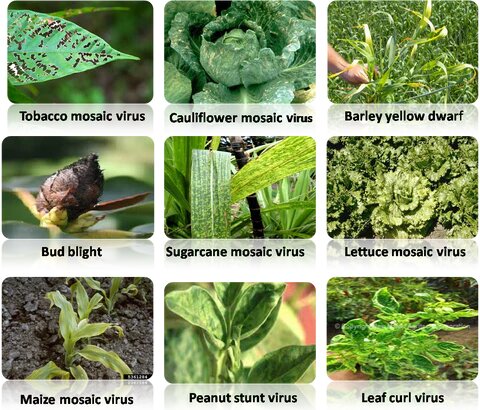

Sí, has leído bien, virus de plantas. Las plantas pueden infectarse por virus y contraer enfermedades. Eso sí, no pienses que puedes pegarle la gripe a tu cactus, ni que el naranjo del campo de tus abuelos te va a infectar con el Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC para acortarlo). Tanto es así que hay virus específicos de especies vegetales, por lo que ni siquiera la tomatera situada al lado del naranjo infectado por el VTC podría ser afectada como éste.

Vale Iván, las plantas pueden infectarse por virus igual que nosotros, pero: ¿qué conseguimos nosotros con esto? Pues bien, para entender cómo podemos sacar provecho de esta situación primero tenemos que conocer cómo las plantas son capaces de responder a la infección por virus. De forma similar a nuestro sistema inmune, las plantas pueden combatir a los virus por medio de un sistema conocido como silenciamiento génico. El nombre es muy acertado, porque la planta consigue silenciar (frenar, incapacitar) el material genético del virus, por lo que éste no es capaz de multiplicarse y propagarse por la planta, deteniendo la infección.

El proceso es algo complejo, pero vamos a explicarlo de forma resumida. La planta detecta el material genético (RNA) del virus, como nuestros linfocitos hacen en la sangre. El RNA del virus es cortado por proteínas de la planta, generando pequeños trocitos llamados siRNA (small interfering RNA, al fin un nombre con sentido). Estos siRNA (que recordemos, provienen del virus) son usados como plantillas por otras proteínas de la planta. ¿Por qué como plantillas? Porque estas proteínas (de forma similar a nuestros anticuerpos) utilizan estos trocitos para encontrar otros elementos genéticos que sean similares a ellos. Es decir, la planta utiliza los trocitos de material genético del virus para detectar más elementos como esos y eliminarlos, frenarlos: silenciarlos.

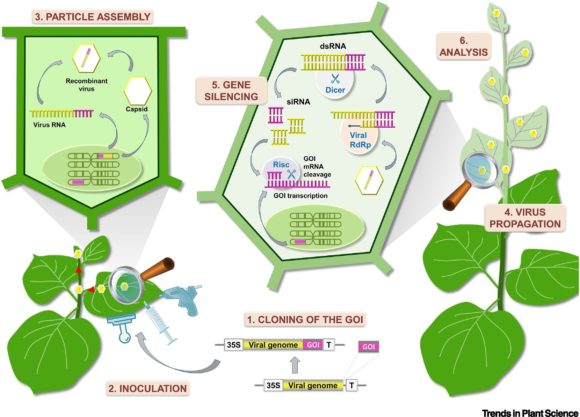

Ahora que ya conocemos el mecanismo de silenciamiento génico, lo prometido es deuda: ¿qué podemos conseguir con todo esto? Pues bien, pensemos… Si la planta utiliza los trozos de material genético del virus para silenciar esos mismos elementos, ¿por qué no elegir NOSOTROS los trocitos que va a utilizar la planta para silenciar lo que queramos? Parece algo complicado, y lo es, pero para nada imposible. De hecho, esto se hace ya en varios laboratorios (Figura 2), donde se elige el material genético (gen) que se quiere silenciar, se introduce (inocula) en la planta y ya el virus (o el material genético del virus) desencadena el mecanismo de silenciamiento génico que ya hemos visto. De esta manera, conseguimos silenciar la acción de uno o varios genes, que nosotros previamente hemos elegido como dianas.

En concreto, en mi laboratorio se trabaja con un tipo de siRNA llamados syn-tasiRNA. Lo importante de su nombre es que son sintéticos (syn), es decir, los hemos diseñado nosotros para que, al ser reconocidos y cortados, sean capaces de guiar a las proteínas de la planta y silenciar un gen determinado. Y, ¿cómo podemos saber si utilizando este sistema se consigue silenciar el gen que nosotros queremos? Pues la solución reside en escoger primero un gen que, tras ser silenciado, produzca un efecto fácilmente visible en la planta que nosotros podamos detectar. En mi Trabajo Fin de Máster, por ejemplo, hemos elegido un gen involucrado en la biosíntesis de carotenoides, llamado PDS. Tras el silenciamiento de este gen, se produce un blanqueamiento en las hojas de las 22plantas. De esta forma, podemos analizar la efectividad de silenciamiento de nuestro sistema.

Pero, y ahora que sabemos que podemos silenciar genes de la planta a placer, ¿de qué nos sirve esto? Realmente, las aplicaciones que tiene este sistema son muchas. Por ejemplo, silenciando genes podríamos: retrasar la floración de la alfalfa y aumentar su biomasa, controlar la maduración de los tomates, modificar el color de las flores de plantas ornamentales (petunias, rosas…) y, cómo no, evitar la infección de otros virus. Sí, porque nunca he dicho que los genes tengan que ser propios de la planta, vale con que se encuentren en el interior de ella, como sería el caso de los genes de un virus que está infectándola.

Todavía queda mucha investigación por delante, muchos virus por probar y muchas plantas que infectar. No obstante, el hecho de que podamos usar a estos pequeños granujas a nuestro favor (y que no sólo sirvan para obligarnos a estar encerrados en casa durante meses, ejem) es un gran avance y muestra, una vez más, la importancia de la ciencia y lo mucho que se debería invertir en ella. ¡Y amén!

Hola,

Este técnica se puede aplicar en animales?

Muy bueno el artículo

Hola Tixolo, muchas gracias por tu comentario!

Buena pregunta. El silenciamiento génico también existe en animales, y de hecho ya se han creado fármacos como el Givosiran (https://genotipia.com/genetica_medica_news/givosiran-porfiria/) para tratar enfermedades humanas.

En cuanto al uso de virus, creo que el equivalente a esta técnica en animales sería la terapia génica. Consistiría en utilizar virus (como retrovirus y adenovirus) para sustituir el gen de interés defectuoso por una copia normal del mismo. De hecho ya hay terapias de este tipo aprobadas en humanos (https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.03.001), la primera de ellas en 2016.

Muy didáctico el artículo!!! Enhorabuena!!!

Muy interesante!!

su forma de redactarlo y de explicarlo hace que se entienda fácilmente sin tener un gran conocimiento sobre el tema 🙂

Hola Josevi,

Muchas gracias por tu comentario! Me alegra que se haya entendido bien 🙂